飛行機で函館空港に飛び、バスで函館駅までやってきた。前回はこちら↓

ここからは特急北斗に乗って、函館駅から八雲駅まで移動する。一年前に八雲駅に訪れた際は、北から南千歳→八雲と入った。2回にわたって、特急北斗の経路をほぼカバーしたことになる。

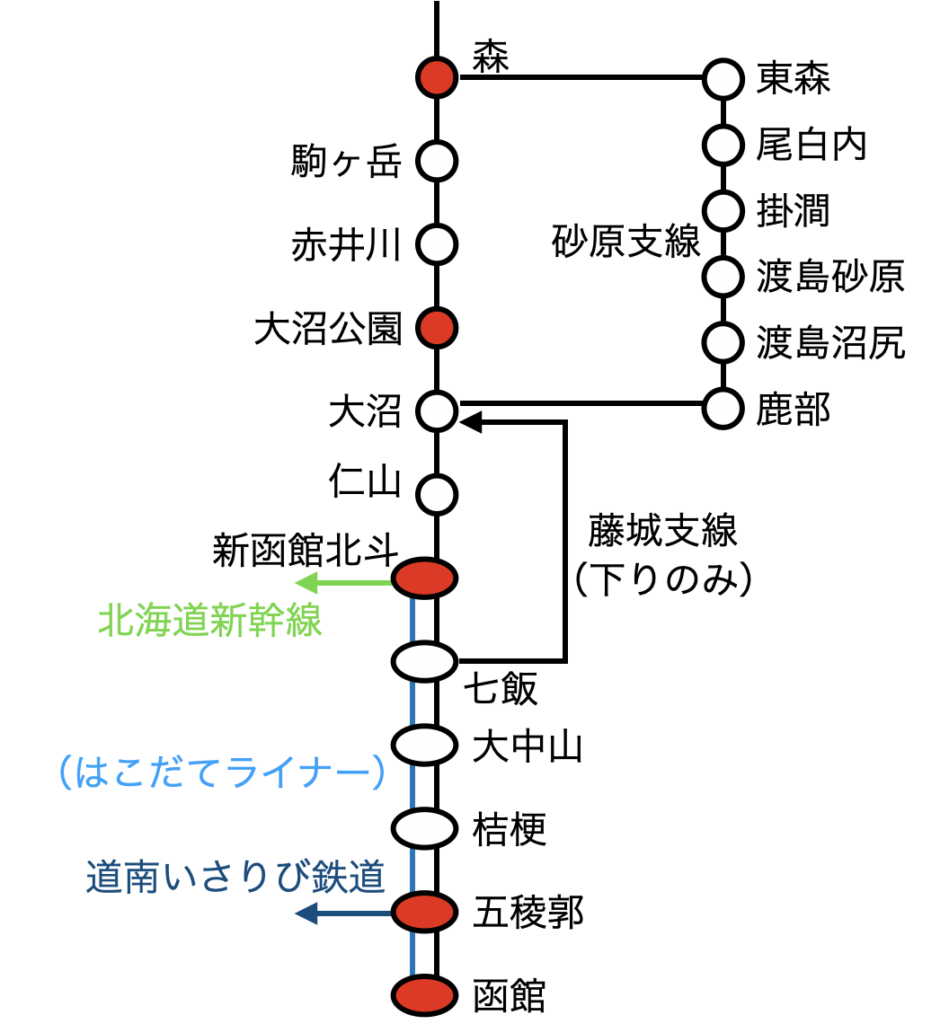

さて、これから乗車する区間は経路的にややこしい区間である。鉄道路線図を見ても8の字型になっていて、初見ではどういうことか分かりづらいところだろう。ただ、本質的には簡単。複線の片側だけループ線になっているのと同じように、貨物列車などパワーに劣る車両が勾配をのぼりやすくするために、勾配を登る方だけを遠回りさせている。しかし、函館本線が少しややこしいのは、分岐している間に中間駅が多く、運用が完全な上下分離になっていないところかと思う。

路線図にするとこんな感じ。

さて、ここからが本編。新駅舎となった函館駅は初めてなので、少しだけこちらを訪問。

朝市側の出口を出たあたりにある、0マイル地点記念碑。初代の函館駅はこちらにあったようだ。と言っても駅の建物のそばにあるので、「昔は・・・」と言われてもピンとこないのだが、位置が少しずれたということなんでしょうかね。

函館駅の改札。木古内へ向かう道南いさりび鉄道と、大沼公園の方へ向かうJR函館本線の発車案内が並んでいる。自動改札化ではあるが、発車表に細かい赤字で「改札中」と表記されていることから、列車別改札の名残があるようだ。

なお、1年ほど前からICカード対応になった。えきねっとのチケットレスで新函館北斗まで来ても、そこから先がIC非対応だと意味がないので、ようやく導入されたといったところだろうか。

コンコースの様子。内装は新しくなったが、構造は変わっておらず、一昔前の面影が残っている。前は写真の左側に改札があったような記憶があるが、気のせいだろうか。

ホームは4面8線で、改札入ってから1・2番線、3・4番線‥といった具合に配置されている。

改札を入ったら、長万部を6時35分に出発した普通列車が一番手前の1番線に入線するところだった。砂原回りで3時間30分ほどかけて函館までやってきた列車。特急ならば長万部まで1時間30分程度であるので、かなりのんびりした走行である。

5・6番線には、主にはこだてライナーが発着する。新幹線への連絡のために誕生した列車で、わざわざ函館本線を電化し、733系が運用を担うこととなった。

はこだてライナーが停車する先には、0kmポスト。

ガラスにも案内あり。219mの表示があるのは、昔の函館駅を起点にした時の距離であり、現在の位置よりも219mだけ線路が続いていたことを示している。青函連絡船があった頃の名残りでしょうか。

これから乗車する特急北斗7号は、7番線発。ほとんどの特急は7番線から出発するようだ。なお、かつての函館駅では5〜8番線を優等列車が使っており、5・6番線および7・8番線を使って本州からの特急と道内の特急が対面乗り換えできるように組まれていた。特急が2つ並ぶ姿なんて、もう過去のものとなってしまった。

そういえば函館駅の発車メロディーが廃止となってしまったのは大きな衝撃。函館駅からだんだん旅情が失われてしまっている・・・

北斗の車両は、最近このブログでよく登場する261系。

札幌方面に向かって乗車するのは久々のように思う。

函館駅は、この独特のカーブを描いた構造が特徴的。昔は長大編成が発着していたため、その名残でホームも非常に長い。

発車時刻も近いので、ホームの観察はこれぐらいにして車内に入る。

デッキには荷物置き場が設置されていた。新幹線も、こういったスペース必要ですよね。

普通車の様子。JR東日本の特急を見慣れているとグリーン車かと見間違えてしまいそうになるが、これが普通車。席は窓側が半分ぐらい埋まる感じだったか。

座席はこんな感じ。大きいヘッドレストが目をひく。

席に着いたら早速、函館駅で購入した駅弁を開封。ようやく朝ごはんにありつけた。

無難な海鮮系の駅弁にした。

駅弁タイムを楽しんでいるうちに、列車は七飯駅を通過。七飯の地名はリンゴで有名ですね。

七飯駅を過ぎると藤城支線が分岐し、単線となる。藤城支線ができた経緯からすると、「上り線と下り線が別れる」といったような感じ。

そして程なく左側からは、新幹線の高架が近づいてくる。これまで藤城支線しか乗車したことがなかったので、意外にもこの区間は初めて。下り方向にしか乗っていなかったということである。

新函館北斗駅に到着。キャリーバッグをゴロゴロする観光客が見られたが、そこまで多くはなかった印象。ここで上りの特急北斗と交換。函館本線は複線が多くて設備的には恵まれているが、この区間は元々単線だっただけに運用に制約が生じている。

新函館北斗からは、山の中に入っていく。支線が作られるほどの区間ということなので、それなりの勾配で登っていく。

これは支線が一旦合流する大沼駅を通過。線路の分岐ポイントの横にレバーがあるように見えるのだが、まさか手動で切り替え??

大沼駅の駅舎。町の規模はわからないが、予想以上に大きめの駅舎だったのが気になった。

大沼駅を過ぎたら、砂原支線と別れる。こちらは森駅まで22.5kmなのに対して、砂原支線は35.3kmと1.5倍ほど遠回りである。

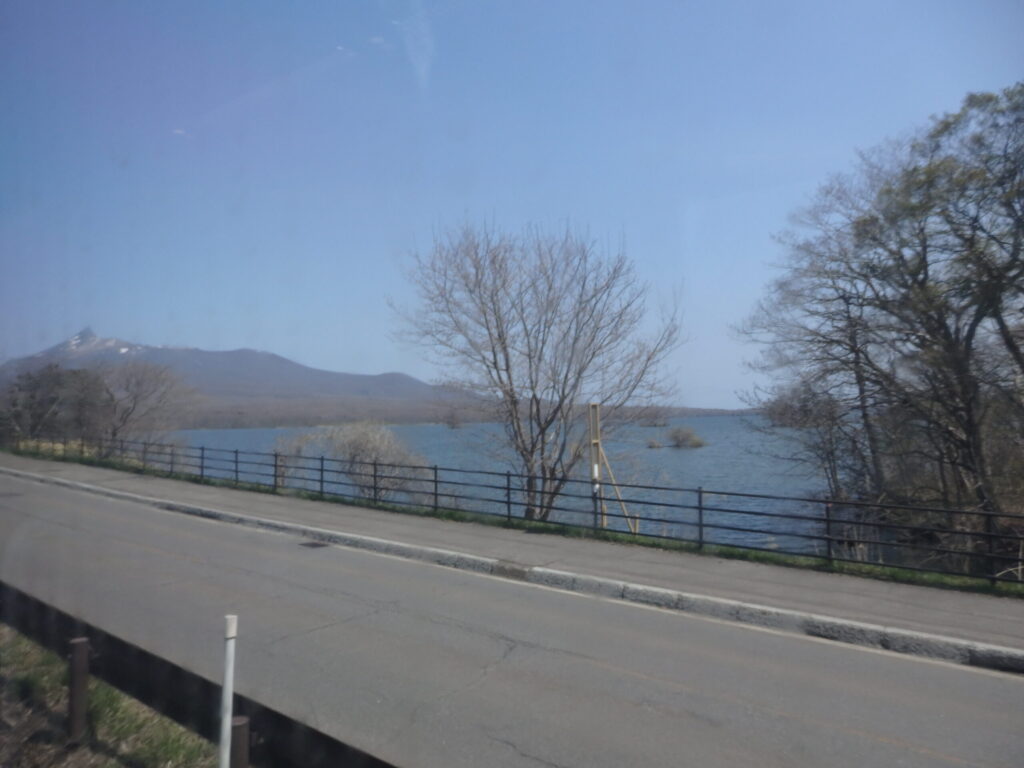

大沼公園駅を過ぎると右手に大沼が見える。横切るだけなので、見えるのは一瞬だけ。

そして駒ヶ岳が見えてくる。北海道らしい雄大な自然を味わえるところ。

駒ヶ岳駅を通過。駅の表側から見ると、三角形の洒落たデザインが施されているようだ。

そして海に向かって降っていく。遠くに噴火湾が広がってきた。

砂原支線が合流。

森駅に到着。海沿いの駅で、キハ150形が映える。いかめしの立ち売りがあれば買いたかったところだが、夏季限定だったようだ。降りて駅前の商店で購入する手はあったが、次の特急まで40分待たなければならない。いや、所用のために八雲駅に急いでいたわけで、本来の目的を見失ってはいけない。

ここから先は海沿いの眺めの良い車窓。

落部駅。なかなか趣のある、立派な駅舎を備えている。駅舎自体も面白く、通過駅でも目が離せない。

そして目的地の八雲駅に到着。函館から1時間程度と短かったが、結構内容の濃い車窓だった。

キハ261系は、そのまま函館に向かって出発して行った。

八雲では所用のため6時間ほど滞在。次回は帰るところから。後泊込みなので、ここからが長いんですけどね。

(続く)

コメント