前回、2012年の大阪ドーム・マツダスタジアムへの遠征をまとめた。

同じ年の、福岡に野球遠征した記録が少しだけ残っていたので、ついでに放出。中には現在では見られないようなものもあるので、懐かしさも感じられるかと。

さて、福岡ドームへ行くのは、2011年に続いて2回目。もちろん、どちらも日帰りである。

羽田空港へは、品川から京急で行ったようだ。これは向かいの2番線に止まった品川止まりの2100形を撮影したもの。2133編成ということで、この時はまだドレミファインバーターを装備していたような気がする。また、今は前の表示がLEDになっているので、白幕の行き先表示が見られた時代。でも、もっと前は黒地だったような気がする。

乗車した列車は、快特三崎口行き。車両は新1000形(1073編成)。この時の土休日の朝ダイヤは、本線快特が、京急蒲田で先に発車したエアポート急行と接続するパターンになっていた。

なお、新1000形は、最初こそアルミ車体に恒例の京急カラーの塗装で登場したが、6次車以降はステンレス車体となっている。1073編成は6次車として落成した編成で、初めての赤帯ラッピング車両。一時期は全面ラッピングした車両も出たが、このデザインの方がしっくりくる気がする。

搭乗するのは8:25発の福岡行き。右上の時計を見たら8:03となっており、こんな時間に悠長に電光掲示板を撮影している場合かと思うが、この頃は保安検査の締め切りがまだ15分前だった時代なので、まだ余裕がある。ラウンジも使えなかったので、ギリギリに行く習慣だったのだろう。

当時の第1ターミナルの様子。今と基本的には変わらないが、旧塗装機が奥の方に見えるのと、一番手前の国内線用B777-300はすでに退役している点が昔ならではの光景。

搭乗するのはJAL便。最初に行った時はSFJに乗ってみたくて、往路だけSFJにした。

機材はB772で、レジ番はJA8977。JAS時代に導入されたB777の初号機。JASが導入した機材ではあるが、この時期には鶴丸デザインへの変更とともに、JALのシートに改修済みとなっている。結局、旧JASのシートには1回しか乗れなかった。

福岡空港に到着するのは10時ごろ。野球の試合開始まで時間があり、この時は太宰府に向かったようだ。

西鉄二日市駅までは、3000形の急行。最新の車両とのことで、ロングシートではないかと警戒していたが、転換クロスシートが備わっていた。

太宰府線は「ザ・西鉄」の車両の一つ、6000形。左右非対称な前面は独特だが、合理的ではあるデザイン。

太宰府駅の駅舎。

太宰府駅の駅前。周辺には太宰府天満宮や、国立博物館がある。

駅前には、東京でよく行っていた暖暮というラーメン屋。「九州で人気の豚骨ラーメン屋」として東京に出店していたのだが、二日市駅あたりに本店を構えている。ここで昼食をとったような記憶。

天満宮へと続く参道。時間があれば、お茶屋さんに寄って梅ヶ枝餅を食べるのがおすすめ。

太宰府でお参りしてからの帰り、二日市駅からは天神駅までは特急。来たのは今はもう走っていない8000形、特急での運用を念頭に置いて作成された2扉転換クロス車両である。こういう(ほぼ)専用車両を走らせることは、効率化を追い求めている近年には少なくなっており、なかなか華がある時代だったと思う。

天神からは高速経由のバスで福岡ドームへ。

試合開始ギリギリに着いた福岡ドーム。試合結果はなんとも寂しいものであった。点が入らないと盛り上がりに欠ける・・・

帰りは確かどこかでラーメンを食べ、福岡空港まで地下鉄で出た。車両は、地下鉄運用からは外された103系1500番台。

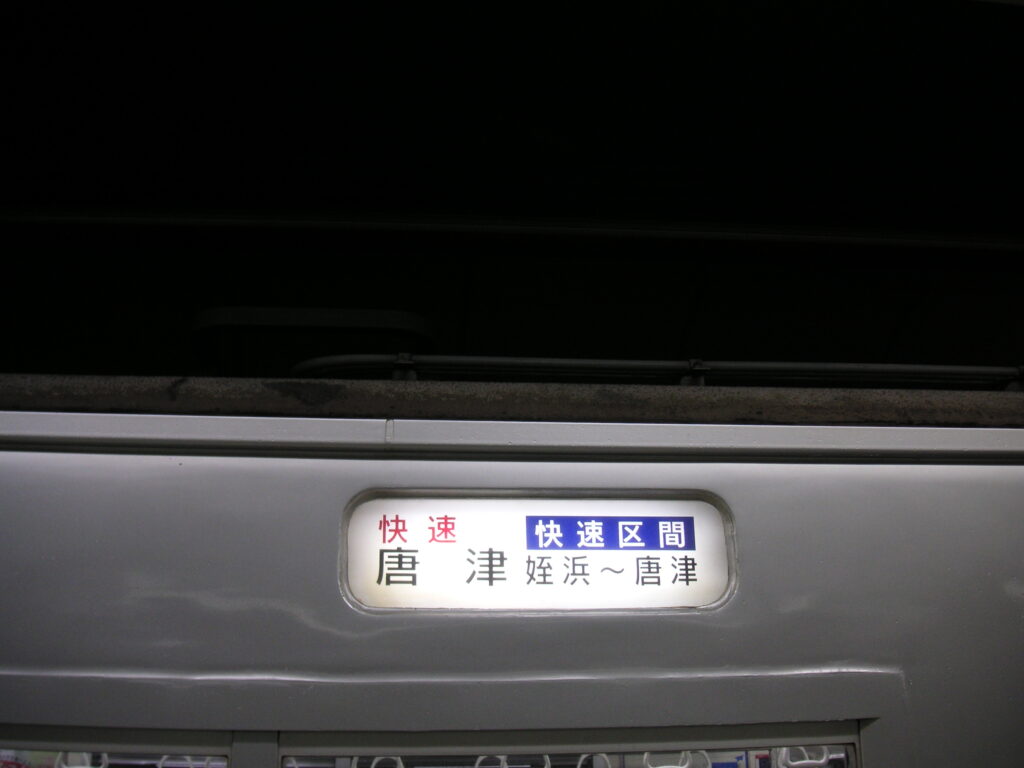

唐津行きの快速にて折り返すようで、こんな字幕を出していた。

そして18時の飛行機で帰京。この日は遅くまで福岡に残らずに、ちょうどいい時間帯に帰ってしまった。試合時間が長かったり、試合に勝って二次会をやったりするとなかなかタイトな時間設定だったが。

福岡空港は大きい空港だけど、会社ごとにターミナルを分けずに、JALとANAがごちゃ混ぜに運用されているのが好きだったりする。

というわけで、羽田を出てから12時間も経たずに東京に戻った福岡遠征。関東の球場に行く時も電車→球場→電車と過ごすわけで、移動手段が飛行機に変わっただけと思えば、そんなに普段と変わらないだろう(強引)。

1回目の遠征の写真が残っていないのが残念なところ。SFJの写真とか、試合後に885系ソニックに乗って折尾駅の駅舎や鷹見口の観察に行ったりとか、いろいろ話題はあったのだが。そこらへんの年代の写真がごっそりなくなってしまっているので、仕方がないか。

(おしまい)

コメント